أسامة الأشقر في نصوصه "للسجن مذاق آخر":

يوثق لعذابات الأسرى وإبداعاتهم.. ويكشف عن مذاقات حروب الظل

عزيز العصا- فلسطين

أسامة محمد علي الأشقر؛ أسير فلسطيني مولود بتاريخ 14/08/1982م، في قرية صيدا الفلسطينية، من قرى محافظة طولكرم، أحد قادة كتائب شهداء الأقصى خلال انتفاضة الأقصى. طارده الاحتلال لمدة عامين؛ 2001 و2002، حتى اعتقله أواخر عام 2002. فحُكِم عليه من الاحتلال بالسجن ثماني مؤبدات وخمسين سنة.

إن أسرانا وهم يكتبون تجاربهم ويوثقونها، يحيكون من عذاباتهم وآلامهم وأوضاعهم والمذاقات التي تجرعوها من الأكثر مرارة في تاريخ البشرية، بساطًا واسعًا شارك فيه نحو مليون فلسطيني، يبدو جميلاً؛ لأنه مشبع بالإرادة والصمود والقدرة على المواجهة التي أدّت إلى إحقاق الوجود والهوية الفلسطينية على الأرض، رغم أنف قوى دولية وإقليمية اجتمعت على محو الشعب الفلسطيني وإنشاء الدولة العبرية على أشلائه.

أعرف "أسامة الأشقر" كاتبا ومفكّرًا جريئا؛ لا يخشى جدران السجن الشاهقة والسميكة، ولا سوط السجّان؛ فيصدح برأيه بين الحين والآخر، من خلال "منار خلاوي" التي اختارته زوجًا، رغم المؤبدات الثمانية التي يعتقد الاحتلال أن أسامة سيقضيها، على مدى مائتي عام القادمة. إلا أن "منار" تراها لحظات عابرة سرعان ما تنتهي، ليعانق "أسامة" الحرية ويعانق شعبه ووطنه الذي ضحّى من أجله، ولينهي أمره بإنشاء أسرة آمنة مستقرة في أحضان أب وأم ضربا مثلًا في أنموذج من الحب قلما يتكرر على مستوى العالم.

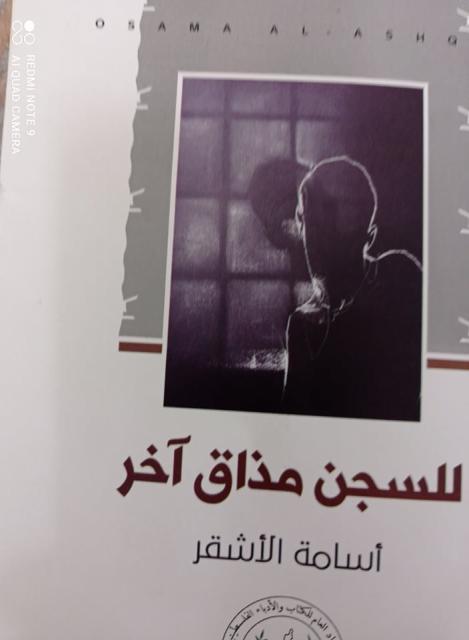

أما العمل الأدبي لأسامة، قيد النقاش، فهو كتابه "للسجن مذاق آخر"، الصادر عن الاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين، عام 2020.

يقع الكتاب في (172) صفحة من القطع المتوسط، يتوزع عليها جزئين رئيسيين؛ يتألف الجزء الأول من مقدمة و(22) سرديّه، يأخذك أسامة-الأسير في أول (13) سردية منها في جولة مع الاعتقال والتحقيق وغياهب السجن بالمعنى الوحشي واللاإنساني الذي يُمارس ضد الأسرى في أقبية التحقيق، من قبل الدولة التي يعتبرها بعضهم (واحة الديمقراطية في الشرق الأوسط). وتتكثف بين صفحتي (27) و(88) من هذا الكتاب رحلة العذاب والتعذيب والقهر وامتهان الكرامة البشرية التي يعانيها اسرانا منذ الانتداب البريطاني قبل مائة عام، ولكن اسوأها الفترة الممتدة بين النكسة 1967م حتى تاريخه.

فقد استعرض "أسامة الأشقر" بلغة رصيفة، انتقى فيها كلماته بدقة، دون مبالغة ولا تبسيط، وظَّفها في وصف الجانب الموجع، بل الأكثر وجعًا في رحلة الأسير؛ بدءًا مما أطلق عليه "المجهول"؛ وهي سرديته الأولى التي يعبر فيها عن لحظة اعتقاله، حيث "تلاحق الأسير أسئلة اللحظة الصعبة، تكاد تكون جيشا من النمل داخل دماغه" (ص: 28). يليها فورًا سردية "التحقيق" وما يمثله من مشقة وعذاب وتعذيب، وامتهان كرامة، وإذلال، وتجاوز لكل الاعراف والقوانين واللوائح، دون أي اعتبار لأخلاق الحروب، تصل لحد الابقاء على أسير بين المجاري لأيام وليالٍ تنهال عليه المكونات القذرة للمجاري البشرية (الصلبة والسائلة)، ووضعه بين القوارض والقوارص، ويرافق ذلك كله الشبح "في خزانة مثل صيد مكسور الجناح" (ص: 37). وفي تلك اللحظات الحالكة "يستحضر الكاتب أمه وأباه وعائلته ليستعين بهم على ما هو فيه من ضيق" (ص: 39).

وتأتي سرديتا "البوسطة" و"القيود (الكلبشات)"، وما فيهما من ضيق شديد يؤلم الأسير وهو "صندوق من الحديد الصلب" (ص43)، ومصفد اليدين لفترات طويلة، لحد أن تصبح القيود جزء من حياته اليومية (ص: 49). وفي سرديّة "الطعام"، فإن للطعام في السجن مذاق آخر؛ فقطعة الخبز متجلّدة، ورائحة البيض كريهة، مما اضطر الأسرى لابتداع طرائق لصنع طعام بمواصفات الحد الأدنى من اللذة والطيب (ص: 52-53).

وأما التطبيب والعلاج والأطباء، فقد خصص له الكاتب سردية بعنوان "العلاج بالتعذيب". وعند الغوص في ثنايا النص نخرج بنتيجة مفادها: إن أقل ما يمكن القول عن الطب والطبابة في السجون، أنها خيانة عظمى لمهنة الطب تمارس بحق الأسرى، فإما أن تودي بالأسير بأمراض مزمنة، أو تودي بحياته إذ أن طبيب السجن "يعامل الأسير معاملة العدو" (ص: 55)، والعلاج لكل الأمراض "حبة بيضاء" تعطي لكل مريض يصل الطبيب دون الإصغاء إلى مرضه، حتى لو قال هناك حرقة في وسادة السرير" (ص: 55). ويتعامل الطبيب مع الأسرى بشكل ميكانيكي وآليّ؛ لينهي مهمته ويغادر، دون أن يتوقف عند حالة كل مريض على حدة.

وفي سرديّتيّ "القمعة" و"العزل" –أطلق عليه مدافن الموتى- وما فيهما من رعب وإرهاب، يليه تكبيل الأيدي، وممارسة السادية على الأسرى من قبل ضابط، قد يأمر بتعريتهم، إلى جانب العبث في سكنهم وأغراضهم واستباحة خصوصياتهم (ص: 70). والعزل هو سجن انفرادي يلقى بالأسير في "ظلام الزنزانة التي تشعره بالتهام عمره"، عقوبة يصاحبها البطش وعدم الرعاية والاهتمام على مدى أشهر عديدة (ص82 ـــــــ85).

وتبقى السرديات المتعلقة بالأهل وهي: سردية "الزيارة"؛ كموعد مع حرّيَّة مرّة، وما تنطوي عليه من لحظات تعلو بالأسير وتهبط به بين نشوة رؤية الأهل، والمرار الذي يتجرعه عند مغادرتهم. وفي الحالتين يمتهن السجّان خصوصيات الجميع ويراقبها بدقة. وسردية "الفقدان أو الموت": وهنا، نتوقف لنشارك الأسير وجع فقد الأم والأب والإبن والإبنة والشقيق والشقيقة والقريب والصديق.... الخ. وفي كل ذلك تأتي الأخبار مفاجئة صادمة؛ تترك أثرًا صادمًا أيضا على الأسير، يصعب نسيانه، مهما طال الزمن.

وفيما تبقى من سرديات في هذا الجزء يطلّ أسامة-الأسير علينا باسمًا متفائلا، مستنكرًا، بل منكرًا المؤبدات الثمانية، وهو يطمئننا بأن خلف القضبان وفي عمق باستيلات الاحتلال، تربض أسود ترى شعاعًا في آخر النفق المظلم، يوظفونه خير توظيف لتشتيت ظلمة المكان؛ فيبدعون في مواجهة السجّان وكسر قراراته، واختراق تحوّطاته الأمنية القائمة على أحدث الوسائل التكنولوجية المدعومة بأحدث أساليب القمع، فيفرحون، ويتعلمون، ويتحدثون عن مستقبلهم وهم أحرار في فضاء الوطن، إذ يرون في الإفراج حتميّة يؤمنون بها، ويخططون لها بعمق. ويعدنا "أسامة" بأنه عائد إلينا ليبدأ بداية أخرى بمذاق آخر مع منارة الأمل، المتمثل بمنار الزوجة المخلصة التي عقدت قرانها عليه في 16/11/2020م، أمام ملايين البشر عبر الفضائيات وبحضور الصفوف المتقدمة من قيادات الشعب الفلسطيني.

أما الجزء الثاني من هذا الكتاب، فقد جاء تحت عنوان "حروب الظل"؛ عرض فيه الكاتب الطرق المختلفة لأجهزة الاحتلال التي ابتكرتها لمواجهة الفلسطينيين داخل سجونها. وقد توزع هذا الجزء على ثلاث محطات:

- ففي المحطة الأولى يستعرض "أسامة الأشقر" التطورات والتحولات على الحركة الأسيرة على الساحة الداخلية، وما تتضمنه من تباينات واختلافات، وحالات الأسرى القدامى الذين يصبحون في حالة يرثى لها من الإحباط والإرهاق والشك في كل شيء. وأما الاحتلال، فهو متيقظ لكل ما يجري على الساحة الوطنية من تفاصيل، فيعدّ السيناريوهات للانقضاض من أي ثغرة من أجل "تمزيق الأسرى وتشتيت صفوفهم وخلق حالات الاستعداد فيما بينهم" (ص: 137-141).

- وتأتي المحطة الثانية الأكثر ايلامًا ووجعًا، لطبيعة موضوعها المتعلق بما تقوم به أجهزة الاحتلال من استغلال لحاجات المرضى والمعوزين والسّاعين لكسب أرزاقهم لتحويلهم إلى فخاخ، تُمكّن الاحتلال من الانقضاض على المناضلين في مناطق عملهم. وإن الأمثلة التي ساقها الكاتب تجعلك تدور حول نفسك من شدة الألم الذي تتركه في نفسيتك أولًا، من وطأة الشعور بالخسارة الوطنية الفادحة التي ندفعها بأيدينا لا بيد العدو، أو لنقل إنها تقدم للاحتلال على طبق من ذهب.

- وأما المحطة الثالثة فإنها تنقلنا إلى خارج فلسطين وشعبها؛ لتشمل دولًا ومجتمعات بعيدة إلى حدّ ما، تمكنت أجهزة أمن الاحتلال من الوصول إليها واختراقها، والتي يصفها الكاتب "حروب الظل الإسرائيلية المتواصلة بلا توقف أو إبطاء" (ص: 169)، كما يجري في إيران وسوريا ولبنان والعراق ومصر ... وغيرها من الأقطار. ولعله من المؤلم أم نجد تلك العمليات تتم بجرأة من أجل اصطياد الأهداف في أي مكان بسهولة ويسر، وتعود الخلايا المنفذة سالمة!

ليست خلاصة، بل اعتراف،

وأنا أغادر هذا الكتاب المشبع بالوجع، وبقليل من الفرح، أعترف بأنه ما من سرديّة قرأتها، إلا وجعلت دم الغضب يجري في عروقي، وجعلت بدني يقشعرّ حزنًا على ما آل إليه واقعنا من أن الأسرى هم الحماة الرئيسيون لكرامتنا، والعنوان الأنقى الذي بقي محفوظًا مصانًا بعذابات الأسرى وصمودهم، رغم القيد، ورغم السجن والسجان.

هكذا، فإن للسجن مذاق آخر في كل تفاصيل حياة الأسير؛ فالطبيب -الذي أقسم على الولاء لمهنته الإنسانية- جندي مقاتل ففي صفوف جيش الاحتلال، والطعام كريه، أو بلا طعم ولا نكهة، ومكان السكن مستباح فاقد لأي خصوصية... كما أن صمود الأسرى وإبداعاتهم جعل للسجن مذاق آخر، عندما نهض الأسير من وجع القيد ليجعل من السجن جامعة، وخلية نحل، ينهل منها العلم والمعرفة بلا حدود، ويجعل النطفة تقفز فوق جدران السجن، وتخترق أسيجته لتغدو ولدًا أو بنتًا يبني/تبني الوطن ويحميه من كل شر يحيق به!

فلسطين، بيت لحم، العبيدية، 01/12/2020م