أسرار القدس مع نسب أديب حسين

عبدالله دعيس:

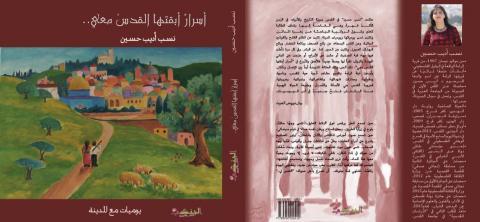

صدر كتاب "أسرار أبقتها القدس معي" للأديبة الفلسطينيّة الشّابة نسب أديب حسين، ويقع الكتاب الصادر عن دار الجندي للنشر والتوزيع في القدس في 418 صفحة من الحجم المتوسّط، بتذييل للكاتبة والباحثة اللبنانيّة بيان نويهض الحوت، ولوحة غلاف رسمتها الكاتبة نفسها.

ماذا همست القدس لنسب أديب حسين وهي تفتح ذراعيها لها وتحتضنها بين أضلعها المثقلة بالأحزان؟ هل ستبوح لنا نسب بهذه الأسرار التي أبقتها القدس معها، حينما وهبت نفسها لها، عاشقة نبض الحياة فيها، عازفة على وتر الفرح ليطغى على هالات الحزن التي أحاطتها منذ حطّت عليها غربان الاحتلال، وهزّتها هموم الخيانة والنكران؟ نعم، القدس تفرح، والقدس تحزن، والقدس تهمس وتتكلّم وتحتفي بأبنائها الأوفياء، وتصبر على عقوق الأشقياء، وتقف صابرة صامدة شامخة وهي تحسّ بوقع الجنود في أحشائها، وتوقن أنّهم ما هم إلا طارئ ما يلبث أن يزول كما زال كلّ من سبقهم من المحتلّين، وتبقى القدس بمحبّيها، تحدّثهم ويحدّثونها وهم يتمرّغون في نسائم قدسيّتها. القدس تتكلّم لغة لا يفهمها إلا من أحبّها، والكاتبة أحبّتها فأتقنت لغتها، وباتت تتسامر معها في حوار طويل، تبثّ كلّ منهما للأخرى شجونها، وتشاركها فرحها وهمومها.

هكذا رسمت الكاتبة نسب أديب حسين القدس لوحة جميلة خلّابة، ثمّ نفخت فيها الروح، وتوحّدت معها وراحت تناجيها وهي تسير في جنباتها، تستكشف كلّ حجر في سورها، وكلّ درب وزقاق وسوق ومسجد وكنيسة، وترتبط مع هؤلاء بطقوس قدسيّة، وتعود إليهم كلّ حين لتناجيهم ويناجونها، ثمّ يخطّ قلمها أسرارهم بلغة شاعريّة عذبة تشعّ بعاطفة المحبّة والشوق والارتباط بثرى الوطن، الذي جمعت نسب قطبيه معا حين وحّدها حبّ الرامة في أقصى الشمال بحبّ القدس قلب فلسطين، لتصبح فلسطين موحّدة في قلبها وإن فرقتها حواجز الاحتلال وأسواره، والحواجز التي بناها في نفوس أبنائها قبل ذلك. وأدركت الكاتبة أنّ "عشق المدن لا يقلّ لوعة عن العشق بين أيّ حبيبين."

تستنطق نسب المدينة، ناسها وحجارتها، وتستخرج قصصهم التي تحكي آلامها وأفراحها، وترى في شوارع المدينة ما لا نراه مع أنّنا نذرعها صباح مساء. في كلّ ركن منها تصبح لها حكاية، وكلّ شخص يصبح مَعلما من معالمها تحاكيه وتستمع إليه؛ ليصبح جزءا من حياتها تفتقده عندما يغيب، فبائعة الخضار (أم طه) تصبح معلما من معالم المدينة تماما كما كان أبو سلام دعنا وبائع الصحف وصاحب المطعم ونادل المقهى وحارس حمّام العين. هؤلاء، كما القيامة والأقصى هم روح المدينة ولسانها الذي يبوح بما كتمته في صدرها على مدى القرون، هؤلاء هم الأصالة التي تجعل القدس راسخة مستعلية على كلّ طارئ وغريب ظنّ أنّه ملكها، ولكنّه لم يفهم يوما روحها ولم يدرك أنّ القدس لا يفهمها إلا من نبتت أجسادهم وأرواحهم من تراب هذا الوطن، وأكسبتهم شمسها سمرة جلودهم. فالجماد، في يوميات نسب، يصبح عاقلا يحسّ ويتحدّث، بينما يصبح الإنسان جمادا عندما تتبلّد مشاعره ويتنكّر لتاريخه وثقافته ويسير في فلك العدوّ.

تخطّ الكاتبة يوميّاتها وهي تتجوّل في القدس وترتاد مسارحها ومراكزها الثقافيّة أو تتّخذ مجلسا في إحدى مقاهيها. يعيش القارئ بين سطورها، تهزّه مشاعرها الجيّاشة، لكنّه ما أن يفرغ من قراءة الكتاب حتّى يكتشف أنّه تعلّم الكثير عن القدس: عن أماكنها، التي تُعرِّف الكاتبة بها وتذكر تاريخها بلغة محبّبة جذابة، وعن أحداثها على مدى عدد من السنوات. فهي تصف السور والأقصى والقيامة والمساجد والكنائس والأسواق، الأماكن التي يرتادها الزائرون والأماكن التي لا يرتادونها، بل يقودها حبّها للقدس لاستكشافها والسؤال عن تاريخها. وكما أنّها تذكر معظم الأحداث التي مرّت بها القدس خلال هذه السنوات، تذكر أسماء الشهداء وتفاعل القدس مع ما يدور في الوطن، وتعيش مع ابن الشهيد وأمّه وزوجته مشاعر الفقدان وشموخ التضحية. وتوثّق الأحداث الثقافيّة التي تزخر بها القدس، وخاصة فعاليات ندوة اليوم السابع ودواة على السّور، وتذكر أسماء العديد من الأدباء والشعراء والفنّانين، الذين ما زالوا يشعلون فتيل الثقافة في ليل المدينة.

والكاتبة تبثّ ما أودعته لها المدينة من همومها، فهي تتحسّس مشاكل الأهل بعين ناقدة وحسّ مرهف: فجدار الفصل يخنقها، والحواجز تقطّع أوصالها، وأطفالها لا يجدون مكانا للّعب أو الفرح بعيدا عن فوّهات بنادق الاحتلال وعذابات معتقلاتهم، والتجّار صامدون في دكاكينهم وقد أثقلتهم ضرائب الاحتلال وعزوف الناس عن بضائعهم. وتعدّد صنوف الإهانة والإذلال التي يعيشها أهل المدينة الذين يتعالون على جراحهم وينتصر حبّهم لها على سعيّ العدوّ لتهويدها وتهجيرهم منها، وتتساءل: (أي قدرة تحمل هذه المدينة، لتضع البلسم على جراحنا رغم نزيفها؟)

لكن، كيف ترى الكاتبة الآخر في يومياتها؟ تقول: (إنهم عابرون.. لن أسمح لهم أن يخطفوا فرحي.. ولن أقول لهم ماذا قالت لي اليوم المدينة.. فأمثالهم لا يفهمون..) الآخر هو الظلام الذي يلفّ المدينة حتّى ولو كان في وضح النّهار أو حاول أن يضيء أسوارها بالأنوار. (لأوّل مرّة أجدني أحدّق إلى النّور وأرى الظلام.) والآخر، أو أصحاب الجدائل السود، كما دأبت الكاتبة على وصفهم، يسرق الفرح من قلب المدينة، فهو يلاحق براءة الأطفال حتّى أنّه يمنع عرضا قد يدخل البهجة في نفوسهم. والآخر هو الشرطيّ والجنديّ وصاحب العمل الذي يعدّ الخطى ويتربّص بكل بارقة أمل قد تضفي شيئا من السعادة على أبناء المدينة، وهو الذي ينتهز كلّ فرصة ليزرع الفرقة بين أبناء الوطن ليبقى متحكّما بمصائرهم. وهو ليس جزءا من هذه المدينة ولا ينتمي إلى هذا الوطن، لذلك فإنّ الكاتبة تشير إليه دوما بالدخيل، وتعي أنّه لن يلبث أن يزول (فمن طبيعة الجسد أن يرفض جسما غريبا يتمّ زراعته فيه.)

ما بين عبق الماضي في البلدة القديمة في القدس، ونسائم الطبيعة الخلّابة ورائحة التراب في ظلّ أشجار الزيتون في سفوح الرّامة، تحلّق الكاتبة في ربوع الوطن وتطلّ عليه بعين عاشق وحسّ شاعر، تحاول أن تتناسى أوجاعه أحيانا لتعيش لحظات سعادة بصحبة زيتونات خلّة القصب أو نافورة سوق أفتيموس. ويعيش القارئ لهذا الكتاب البديع بكلّ مشاعره مع القدس التي حوّلتها الكاتبة بمهارة إلى كائن يحبّ ويعاتب لكنّه يتعالى على الآلام والجراح، فيصبح قلبه مرهقا بالأوجاع، لكن هذه القلوب المرهقة هي التي ما زالت تضخّ الحياة في عروق المدينة. وتتساءل الكاتبة: (كيف تنقذ القلوب المرهقة ملامح المدن حين تذوي؟)